Ein Gastbeitrag von Hermann A. Kälin

Einführung

Dank Pro-Zone, Opta, Mediapro, WSC Sports, Olocip (IA) und anderen Hilfsmitteln wie GPS (Global Position System) wissen wir praktisch alles über die Leistungsfähigkeit der Spieler während eines Spiels. Aus zahlreichen Untersuchungen und Analysen von Wettkampfsituationen leiten wir ab – so glauben wir – wie und was zu trainieren ist, um die Leistung der Spieler individuell und optimal zu belasten.

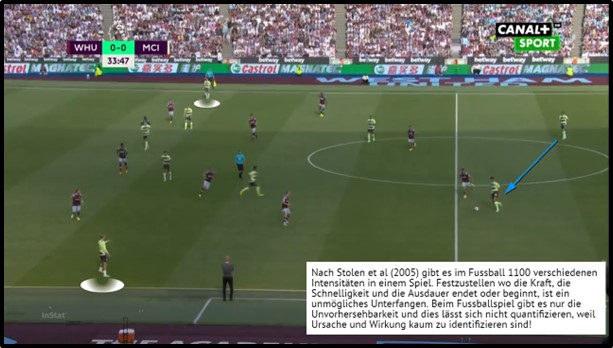

Befürworter dieser Methode wie die renommierten Konditionstrainer Walter Di Salvo et. al (2007) und Minano (2008) glauben – trotz „Kenntnissen“ der Komplexität des Spiels – das der Fussball durch Rezepte, Tools usw., rein analytisch, (durch Leistungstests und Zahlen aus der Spielanalyse) „interpretieren“ zu können, um so die Leistungsfähigkeit der Spieler durch individuelles Training zu erhöhen. Aber kann man das Fussballspiel nur aus Sicht der konditionellen und bioenergetischen Faktoren betrachten, ohne dass wir eine taktische Analyse bzw. Antwort für das Spiel (Spielaktion) haben? Ist das nicht ein grosser Widerspruch und ein unmögliches Unterfangen?

Und was wissen wir über die Vernetzungen und Verknüpfungen der Leistungsfaktoren an den immer variierenden Spielsituationen bei allen vier Phasen des Spiels? (*)

Und wie viel wissen wir über die „Verzögerungen“, die eintreffen, innerhalb dieser Interaktivität? Unter „Verzögerungen“ meine ich, die Adaptation von neuer Trainingsinhalte, die Zeit brauchen, bis die Spieler und Mannschaft das assimiliert haben?

Und was wissen wir über die Interaktivität der konditionellen Faktoren? Wo beginnt die Kraft, die Schnelligkeit und wo hört die Ausdauer während des Spiels auf? Oder, umgekehrt.

Und was wissen wir über die Interaktion von den Leistungsfaktoren (Technik, Taktik, Kognitive und Kondition) innerhalb der raumzeitlichen Variabilität? Und was wissen wir über die Interaktivität der Energielieferanten unter sich?

Wie kann es sein, dass sich in der Premier League zwischen 2002 und 2007 die Anzahl der Sprints in einem Spiel von 139 auf 329 sich mehr als verdoppelt haben, obwohl die Gesamt-Laufdistanz in einem Spiel ähnlich ist wie vor 20 Jahren.

Beispiel aus der Praxis: Der vertragslose Spieler

Aus der Fussballpraxis wissen wir, dass ein vertragsloser Spieler sehr viel Ausdauer, Kraft und die Schnelligkeit trainiert. Aufgrund dieses Aufwandes wird er in Tests sehr gute Werte erzielen. Sobald er jedoch wieder in einem Verein aktiv ist und mit der Mannschaft fussballspezifisch trainiert, wird er das Spieltempo nicht mitgehen können und das wissen alle Ex-Spieler, die das einmal erlebt haben. Nur die Anpassung an die Spielanforderungen im Wettkampf und im Training lassen eine optimale Anpassung der Leistungsfaktoren zu. Im physischen Sinn nennt man die Adaptation und im kognitiven Sinn «Assimilation». Da er jetzt wieder «interaktiv» im Wettkampfmodus trainiert, wird der Spieler eine Anpassungszeit brauchen. In dieser Wettkampfanpassung – im Training und Spiel – werden seine Leistungswerte und Tests im diagnostischen Sinne wieder „schlechter“, aber viel besser im fussballerischen Kontext. Die Belastungen im Fussball sind vielfältig und nicht einseitig, wie das bei den isolierten Ausdauer-, Schnelligkeits- und Krafttrainings der Fall ist.

(*) Die vier Momente des Spiels sind: Ballbesitz des eigenen Teams, das Umschalten von Abwehr auf Angriff, Ballbesitz Gegner und das Umschalten von Angriff auf Verteidigung.

Schnelligkeitstraining – Wie viel Zeit habe ich als Trainer?

Die Verbesserung um 1/10 Sekunde bedeutet bei einem Antritt über 5 Meter, einen möglichen Zugewinn um etwa 10 Zentimeter – die oft zitierte und entscheidende Fussspitze.

Was der Fussballspieler durch das Sprinttraining nicht verbessern kann, ist seine Fähigkeit, zur rechten Zeit am rechten Ort richtig zu handeln. Er kann nicht immer die „zusätzliche“ Fussspitze tatsächlich gebrauchen, sondern nur in wenigen, oft zufälligen Situationen. Ist dies in einer von 20 Spielsituationen der Fall, hätte er sich immerhin um 5 Prozent verbessert.

Dazu wären nach dem Sportwissenschaftler Stefan Lottermann (Fussballtraining Magazin Nr.3 2005) innerhalb von 10 Monaten etwa 120 zusätzliche Einheiten von je 90 Minuten notwendig gewesen, also etwa drei extra Einheiten Sprinttraining pro Woche.

Frage: Wie viel Zeit wollen wir wirklich in Zusatztrainings investieren? Kann man gegenüber den Spielern einen so ineffizienten und praktisch (fast) wirkungslosen Trainingsaufwand verantworten?

Was wirklich zählt – Die Fussballschnelligkeit im Gewand der Komplexität

Fakt 1: Wenn man die Fussballschnelligkeit definieren will, muss man zuerst das Fussballspiel kennen. Nach Garcia Menso et al (1996) steht: „Die Schnelligkeit eines Fussballteams steht immer klar über der Schnelligkeit jedes einzelnen Spielers, denn kein Spieler ist schneller als der Ball. Die Spielaktionen im Fussball sind nie das Produkt des schnellen Rennens, sondern das Produkt von Präzision und Geschwindigkeit der Ballzirkulation“. Also durch Interaktion, Zusammenhang, Kooperation und Beziehung zwischen den Spieler!

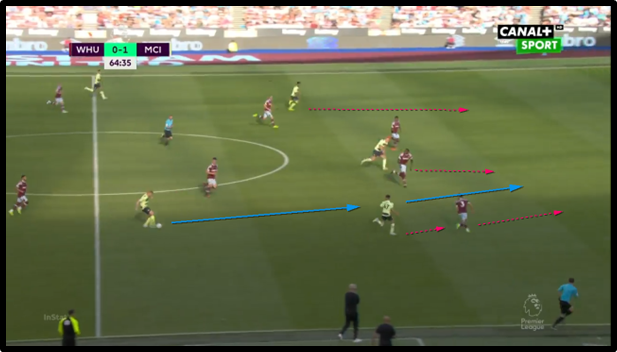

Fakt 2: Zehn schnelle Feldspieler ergeben nicht zwingend eine schnelle Fussballmannschaft. Schnelligkeit im Fussball ist nicht die Summe von schnellen Spielern, sondern das Resultat einer Interaktion aller Spieler bei der Ausführung einer Spielaktion, wie zum Beispiel beim Konterspiel; die Technik beim Abspielen des Balles (Präzision), des richtigen Freilaufens (Taktik) und die Nutzung des Raumes (Koordination bzw. Orientierung). Schnelligkeit im Fussball ist die Art und Weise, wie ein Team bei allen vier Momenten des Spiels interaktiv operiert. Beim Konterspiel: Das Umschalten von Abwehr auf Angriff.

Fakt 3: Schnelligkeit im Fussball ist mehr „als die Durchführung von zyklischen und azyklischen Bewegungen mit höchster Geschwindigkeit“ D. Steinhöfer (Seite 172). Es ist Präzision und Effektivität. Ungenaue Pässe und unnötige Ballverluste sorgen dafür, dass das Spiel langsam und sehr kräfteraubend wird.

Fakt 4: Schnelligkeit im Fussball bedeutet, die motorischen Verhaltensweisen durch die Agilität so schnell, präzis und effektiv wie möglich an die variierenden Spielsituationen anzupassen, damit man im Spiel durch die Handlungsschnelligkeit, die der Spieler besitzt, die richtigen Entscheidungen trifft. Ich nenne das: „Interaktive Fussball-Fitness“ oder ganz einfach: „Fit für den Fussball“!

Bemerkung und Problematik

Die meisten Trainingslehrbücher behandeln die Schnelligkeit, die Ausdauer und das Krafttraining als einen rein konditionellen Faktor bezogen auf den individuellen Sportler. Sehr wenig Literatur (ausser in Spanien) thematisiert das spezifische Wesen der konditionellen Faktoren bei Spielsportarten. Leider!

Die Tabelle von Vazquez & Areces Gayo (2002) zeigt uns die Besonderheiten des Schnelligkeitstrainings bei den Sprintern und Fussballern:

| Besonderheiten | Sprinter-Typ | Fussballer |

| Das Ziel | So schnell wie möglich | So schnell wie möglich die Spielsituation wahrnehmen und antizipieren |

| Das Objekt | Kein Ball. Nur Körper des Athleten | Ball und Körper des Spielers |

| Durchführung | Maximal | Optimal (schnell & präzis) |

| Limitierende Faktoren | Bioenergetischen & Neuromuskulären Faktoren | Kollektive Faktoren des Teams; Kollektive Faktoren des Gegners; Irrationalität des Spiels (Tor-Reihenfolge, Unter-, Überzahlspiel, Platz- und Wetterumstände |

| Schnelligkeitsart | Zyklisch | Azyklisch selten zyklisch (linear) |

In Deutschland werden seit Beginn der Saison 2011/12 allen Vereinen der 1. Und 2. Fussball Bundesliga Positionsdaten zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe dieser Daten wird versucht Aussagen über die Leistungsfähigkeit und dem Ermüdungsgrad von Spielern zu generieren. Eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen betreffend Laufstrecke, Laufintensität, und Geschwindigkeit bezogen auf Spielposition, Spielstand und Gegnerstärke, schwankt von Untersuchung zu Untersuchung. Dennoch wird in jeder dieser Studien der eine oder andere Einfluss auf die Lauleistung nachgewiesen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Positionsdaten im Fussball und deren Analysen von grossem Nutzen sowohl für die Theorie und die Praxis sein können. Dennoch sollte man globale Auswertungen vermeiden, sondern stets die Umstände und Charakter des Spiels berücksichtigen (Heim- oder Auswärtsspiel, Spiel in Über- oder Unterzahl, Spielfeldgrösse usw.)

Aussagen über die Leistungsfähigkeit eines Spielers oder Mannschaft sowie Aussagen über Ermüdung im Spiel sind kaum möglich. Laufstrecken und Laufintensitäten sind nur sehr eingeschränkt als Indikatoren für die Leistungsfähigkeit und Ermüdung im Fussball zu betrachten.

Das Fussballspiel muss als komplexes System aufgefasst werden, welches durch ständige Interaktionen verschiedener Mannschaftsteile und Leistungsfaktoren charakterisiert ist und sich gegenseitig beeinflussen. Ohne die Beachtung dieser Faktoren kann man den Positionsdaten nur bedingt als Leistungsindikator dienen.

Zusammengefasst kann man sagen:

Die Individualisierung des Trainings bei Fussballern macht nur bei der Rehabilitation einen Sinn, bis der Spieler das Mannschaftstraining aufnehmen kann. Dieser Prozess, «Prepare to train» – «Ready to compete», kann nur durch Tests durchgeführt werden, um den Fortschritt und Belastbarkeit des Spielers zu kontrollieren. Aber Individualisierung des Trainings bei Fussballern soll niemals „Isolierung“ heissen. Man kann einen Spieler nicht „isolieren“ und ausserhalb des Teams „isoliert“ besser machen und meinen, dass er dadurch alle Facetten des Spiels beherrschen wird. Die richtigen motorischen Antworten (die konditionellen Faktoren, die man angeblich versucht zu verbessern) kommen im Spiel erst zum Tragen, wenn man weiss „was zu tun“ und „wie es im Spiel zu tun“ ist. Beim Fussballspiel kommen immer die kognitiven Faktoren (Taktik), das heisst die Bearbeitung von Informationen zuerst und erst dann – durch die Entscheidungen, die man fällt – die konditionellen Faktoren zum Tragen. Das Fussballspiel ist und wird immer ein Konstrukt von Kooperation, Zusammenhang zwischen den Spieler und Mannschaftslinien bei allen vier Momenten des Spiels bleiben. Das Fussballspiel ist Interaktion zwischen allen Spielern und keine Struktur von isoliertem und sterilem Aktionismus.

Autor: Hermann A. Kälin

LinkedIn: Hermann A. Kaelin (Kälin)

UEFA «A» Licence & Zertifikat als Fussball-Konditionstrainerspezialist

Untersuchungen / Quellen

Bradley PS, Sheldon W: “High intensity running in English FA Premier League soccer matches” (2009)

Lago-Penas,C, Rey, Lago-Ballesteros, J.Casais L.Dominguez: „Analysis of work rate in Soccer according to player Positions” – (2009) Lago C

“The influence of match location, quality of opposition and match status on possession strategies in professional football” (2009)

Mohr M, Krustrup P, Bangsbo J: “Match Performance of high standard soccer Players with special reference to development of fatigue” (2003)

Rampinini E, Impellizzeri FM, Castagna C: “Technical Performance during soccer matches of the Italian Serie A league. Effect of fatigue” (2009)

Siegle M, Lames M: “The relation between movement velocity and movement pattern in elite soccer” (2010)

Siegle M, Lames M: “Game interruptions in elite soccer (2012)